工場や倉庫の水害から設備を守るには?予想される被害と対策を徹底解説!

近年、ゲリラ豪雨や線状降水帯の頻発により、水害リスクが高まっています。埼玉県内には多くの川が通り、東部には低地が広がっていることから、水害による被害の可能性もあります。万が一の浸水で生産設備や在庫商品が損害を受ければ、長期間にわたり業務に支障が出ることも少なくありません。

この記事では、工場・倉庫の水害によってどのような被害が想定されるのか、原因と効果的な対策方法を解説します。実際の対策に活かせる情報をお届けしますので、参考にしてみてください。

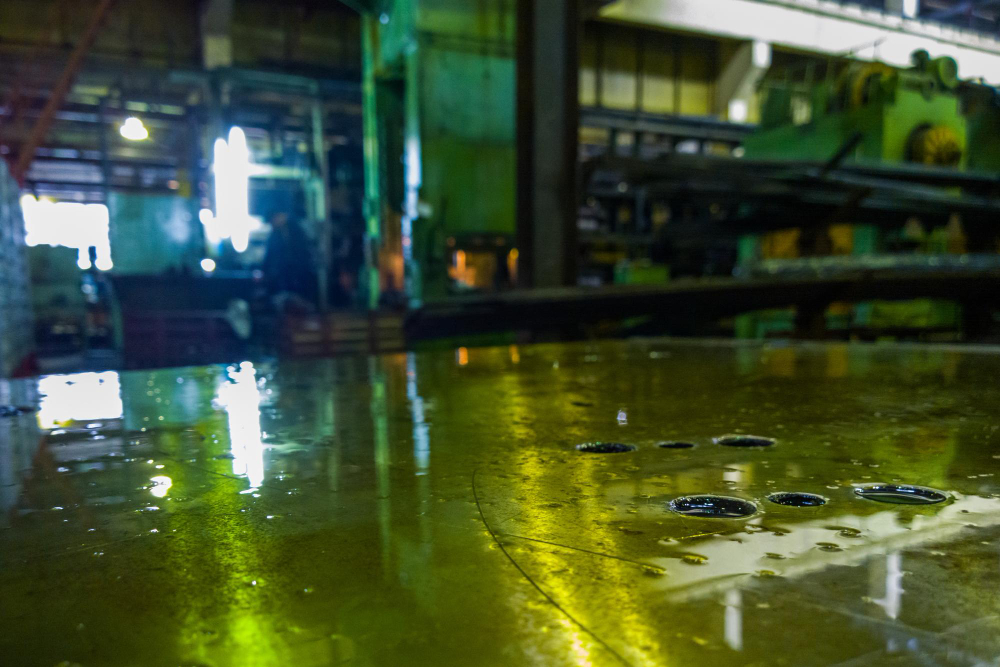

工場や倉庫が水害に見舞われた場合の被害

台風や線状降水帯、ゲリラ豪雨などにより水害が発生した場合、工場や倉庫は短時間で深刻な被害を受けるおそれがあります。現実問題として、令和5年には水害によって全国で6,800億円の被害が発生しています。そのため、どういった被害が考えられるかを把握することは、工場や倉庫を運営するうえで極めて重要です。

ここでは、工場や倉庫が水害に見舞われた場合、どういった被害が発生するかを解説します。考えられる被害を把握して、事前に予防策を講じる参考にしてみてください。

商品・材料の損害

浸水によって最も影響を受けやすいのが、保管中の商品や材料です。段ボールなどの梱包資材は一度濡れると使用できず、再梱包も困難になります。食品や精密部品など湿気に弱い商品はわずかな水分でも品質が劣化し、大量廃棄につながるケースも珍しくありません。

損害額は数百万円から数千万円に及ぶこともあり、保険でカバーしきれない事態も想定されます。そのため、こうした商品や材料への損害は優先して検討すべき項目です。

浸水による建物の劣化

床や壁にまで水が入り込むと、構造体に深刻なダメージを与える恐れがあります。木材部分の腐食や鉄部のサビ、内装材の膨張・剥離などが発生し、カビの繁殖も促進されます。見た目では問題がなくても、数か月後に建物の一部が使えなくなるケースは少なくありません。

水害によって建物の使用継続に支障が出ると、改修コストや稼働停止による損失が拡大します。水害の恐れのある地域では、いかに建物への影響を抑えるかを検討することが損害を減らすポイントです。

設備の故障

水害は、電気設備に深刻なダメージを与える可能性があります。工場や倉庫で使われている電動機や制御盤、コンプレッサーなどの主要設備は、水に脆弱です。部分的な浸水でも故障やショートを引き起こします。

特に、床上に設置された機械は水にさらされやすく、内部への浸水によって絶縁劣化や腐食が進行します。仮に修理できたとしても、稼働までの時間とコストは無視できません。最悪の場合、生産ライン全体が停止する可能性もあります。

重要情報の損失

水害による浸水で会社の重要情報が失われる恐れがあります。書類や図面、重要な紙資料は水に濡れるとにじんだり破れたりすることが珍しくありません。また、検査データなどの電子データは、バックアップが不十分なPCやサーバー機器が水に浸かると情報が消失する恐れもあります。

業務の記録や顧客情報、設計データが失われると、取引先との信頼関係への悪影響は避けられません。特に、ISO認証取得企業では、情報管理の観点から重大な問題となる可能性があります。

従業員の被害

水害への備えで最も重要なことは、従業員の被害をなくすことです。水害が発生した際、従業員の安全確保は最も重要です。ゲリラ豪雨などによる水位の急上昇で避難が遅れると、閉じ込めや感電などの人命に関わる危険があります。

さらに、出社不能や通勤困難によって業務の継続に支障が出る場合もあり、従業員のモチベーションや会社への信頼にも影響を及ぼします。従業員への被害を最小限に抑えるためには、日頃からの避難訓練や安全管理体制の構築が欠かせません。

工場や倉庫を襲う水害の原因

水害の発生原因には複数の要因が絡んでいます。特に近年は、以下のようなリスクが高まっています。

- 集中豪雨やゲリラ豪雨による短時間の大量降水

- 河川や用水路の氾濫、排水機能のオーバーフロー

- 下水道や雨水管の逆流・排水不良

- 都市化に伴う土地の不浸透化(雨水が地中に浸透せず地表を流れる)

また、地盤沈下や建物の老朽化、未整備の排水設備も水害を悪化させる要因です。水害リスクは「立地条件」「建物構造」「地域の排水能力」によって大きく異なります。特に、埼玉県は台地に囲まれていることもあり、大雨の影響を受けやすい地域です。

こうした外的要因に備えるには、自社の立地や地形を正しく把握した上で、事前対策を講じる必要があります。

工場や倉庫がとるべき水害への備え

内陸で関東平野にある埼玉で工場や倉庫を稼働させていると、「うちは大丈夫」と思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、ゲリラ豪雨や線状降水帯はどこでも発生し、少しの油断が大きな損害につながります。ここでは、工場や倉庫が実施すべき水害への備えを具体的に解説します。

電気設備を浸水リスクの低い場所へ移動

配電盤や制御装置、コンプレッサーなどの電気設備は、水に弱く一度の浸水で故障します。可能な限り床上1.5メートル以上、または中二階や高床スペースへの移設を検討しましょう。仮に移設が難しい場合でも、防水パネルや架台設置による高さ確保が有効です。BCP(事業継続計画)対策としても優先順位の高い項目です。

止水板や土のうの設置

出入口やシャッター部分に対しては、止水板や簡易型の土のうを常備しておくことが重要です。工場や倉庫では、特にコンクリート床とシャッターの隙間から浸水するケースが多数です。そのため、止水板や土のうを素早く設置できるように、分かりやすい場所で保管することをおすすめします。迅速に工場への浸水を防ぐことで、被害を軽減できます。

水防ラインの設定

水害による被害を抑えるためには、水防ラインの設定も必要です。水防ラインとは、水位がどの高さに達した場合に何を行うかを明確にした行動計画です。たとえば「周辺水位が敷地高さマイナス30cmで止水板を設置」など、数値基準に基づく指針となります。水防ラインを設定し社内で共有することで、慌てず段階的に対応できます。

定期的な訓練

水害時の対応は時間との勝負です。いくら備えがあっても、実際に動けなければ意味がありません。そこで、定期的な訓練を実施して、水害を含めた災害が発生した時に冷静に行動できるように備えることが重要です。毎年1回以上の避難訓練や止水板設置訓練を実施し、役割分担と手順を徹底することで、実際に災害が発生してもスムーズに動けます。

壁や屋根のメンテナンス

浸水は床からだけではありません。雨漏りや外壁のひび割れからも水は侵入します。そのため、定期的な建物診断とメンテナンスを実施し、防水性能の低下を未然に防ぐことも大切です。特に、古い倉庫は屋根材やシーリング材の劣化が多く、定期的な補修が必要なこともあります。建物全体を定期的に点検し、必要な補修・改修工事を実施することが大切です。

工場や倉庫が水害で浸水した場合の対応

埼玉県東部は低地が広がっていることから、県内で水害が発生する可能性は低くありません。ここでは、実際に浸水した場合の初動対応について解説します。水害が発生した際にどのように対応すればよいかを学び、緊急時にスムーズに対応できるようになりましょう。

全ての機械設備を停止する

工場や倉庫で水害は発生した際、まず最優先すべきは、感電や設備破損を防ぐための機械設備の停止です。ブレーカーを落とし、全設備の通電を遮断します。特に、高電圧機器や給水ポンプは、濡れた状態での通電が重大事故につながるため注意が必要です。安全を確認したうえで、真っ先に電源を落として、全ての機械設備を停止させることが重要です。

情報収集による事態の把握

水害が発生したら、近隣の河川状況や気象庁・自治体からの警戒情報を随時確認することも重要です。必要な情報が入手できないと、どのように行動すれば良いか判断できません。また、敷地内の水位・浸水範囲を把握することで、復旧手順の優先度が明確になります。被害状況の写真や動画も記録しておくと、保険請求や復旧工事の際に役立ちます。

安全な場所への非難

設備の停止や情報収集と並行して、作業者や事務員の安全を確保するため、早めの避難を徹底する必要があります。可能であれば2階以上の場所や外部の指定避難所へ移動し、出欠確認や連絡体制を確立してみてください。雨風の状況によっては車での移動が危険なこともあるため、徒歩での避難ルートもあらかじめ確認しておくことが大切です。

工場や倉庫の復旧

水が引いた後は、できるだけ早く復旧作業を始める必要があります。設備の乾燥・点検、建物の清掃・殺菌処理、文書の復旧など段階的に進めなければいけません。この際、設備の点検や清掃のために専門業者への依頼も視野に入れ、無理のない復旧計画を実施することが重要です。断水・停電が続く場合には、仮設電源や給水タンクの準備も必要です。

工場や倉庫の水害対応のポイント

水害対策というと大がかりな工事を思い浮かべがちです。しかし、重要なのは次の3点です。

- 誰でもできる

- すぐに取り組める

- 短時間でできる

それぞれのポイントを詳しく解説します。

誰でもできる

水害対策は専門知識が必要と思われがちですが、従業員全員が参加できる内容もあります。

例えば「止水板の設置場所を知っておく」「重要書類の保管場所を把握する」などは、業務経験に関係なく誰でも実践可能です。従業員全員に水害が発生した際の対応を周知し、工場や倉庫全体で水害への意識を高めることが、被害の軽減につながります。

すぐに取り組める

水害対策は、初期投資ゼロでもすぐに取り組める対策が数多く存在します。たとえば、重要な機械や資料の位置の見直しや床上50cmより高い位置に収納棚を移動、非常用持ち出し品を準備といった内容です。日常業務の中に無理なく組み込める行動にすることで、水害発生時の対応に大きな違いを生みます。

短時間でできる

水害の対策と考えると大がかりで時間がかかることをイメージする方もいますが、「1日1作業」でできる水害対策もあります。たとえば、避難マップの掲示やシャッター付近への土のう仮置き、雨漏り箇所の点検などは短時間で実践が可能です。こうした細かな作業を業務の合間に積み重ねることで、数週間後には大きな備えになります。

工場や倉庫の水害対策ならダイワ工業

実践的かつ継続的な水害対策を進めたいなら、専門の施工会社と連携するのが最も効果的です。ダイワ工業では、工場・倉庫に特化した水害対策の提案から、施工・メンテナンス・BCP支援まで一貫して対応しています。特に、以下のような対応に強みがあります。

- 高床化や止水板設置といったハード面の対策工事

- 漏水防止や排水設備の点検・改修

- 浸水実績のあるエリアへの専門アドバイス

埼玉県で「自社でできる範囲は限られている」「専門家に見てほしい」と感じたら、ぜひダイワ工業へご相談ください。企業の安全と事業継続の両立をサポートします。

まとめ

今回は、水害による被害内容から原因や備え、復旧方法や誰でもすぐできる対策まで幅広く解説しました。ゲリラ豪雨も毎年のように発生するため、水害はいつ起きてもおかしくない時代です。埼玉県でも大雨による被害は毎年のように発生しています。

特に、工場や倉庫は、商品・設備・情報のすべてが水にさらされるリスクを抱えています。すぐに始められる対策から順に実施し、被害を最小限に抑える体制づくりを進めましょう。そして、本格的な備えには専門業者の支援も大切です。水害対策のパートナーとして、ぜひダイワ工業をご活用ください。